条码如何生成

在日常生活和商业场景中,条码几乎无处不在,从超市货架上的商品到快递包裹上的物流标签,条码技术通过一串黑白相间的条纹和下方的数字,快速传递信息,这一看似简单的图形究竟是如何生成的?本文将从技术原理、生成步骤以及实际应用的角度,解析条码的生成过程。

一、条码的基本构成与原理

条码的本质是一套信息编码系统,通过特定规则将数字或字符转换为可由扫描设备识别的图形,常见的条码类型包括一维码(如EAN-13、Code 128)和二维码(如QR Code)。

1、编码规则

不同类型的条码遵循不同的编码标准,EAN-13(国际商品条码)由13位数字组成,前3位为国家代码,中间4位为企业代码,后5位为商品代码,最后1位为校验码,编码时,每个数字对应一组由黑白条纹组成的模块,不同宽度的条纹组合代表不同的数值。

2、校验机制

为确保数据准确性,条码通常包含校验码,以EAN-13为例,校验码通过前12位数字按特定算法计算得出,避免因印刷模糊或扫描错误导致信息误读。

二、条码生成的核心步骤

生成一个可用的条码需经历数据准备、编码转换、图形生成及质量验证四个关键环节。

1、数据输入与标准化

首先需明确条码承载的信息,并确保其符合编码规则,商品条码需提前向国际组织申请企业代码;内部使用的条码则需自定义编码规则,数据需避免包含非法字符(如特殊符号),否则可能导致编码失败。

2、编码转换

根据条码类型,将输入的数据转换为对应的二进制代码,以一维码为例,每个字符对应一组由“条”(黑线)和“空”(白线)组成的模块,Code 128编码中,字符“A”可能对应二进制序列“11010010000”。

3、图形渲染

编码完成后,需将二进制序列转换为可视化的条码图形,此过程需严格遵循尺寸比例和颜色对比度要求:

尺寸:条码的宽度、高度需适配应用场景,例如小型商品标签需压缩尺寸,而物流标签需放大以便远距离扫描。

颜色:条码背景需为浅色(通常为白色),条纹需为深色(黑色、深蓝等),确保扫描设备能清晰识别。

4、质量验证

生成的条码需通过专业软件或硬件设备检测可读性,国际标准ISO/IEC 15416规定了一维码的印刷质量评级标准,包括对比度、边缘清晰度等参数,若检测不合格,需调整图形参数重新生成。

三、不同场景下的条码生成技巧

1、商品流通领域

零售商品常用EAN-13或UPC条码,企业需向GS1(国际物品编码组织)申请前缀码,并确保印刷清晰,对于需要包含更多信息的场景(如批次号、保质期),可采用GS1-128条码。

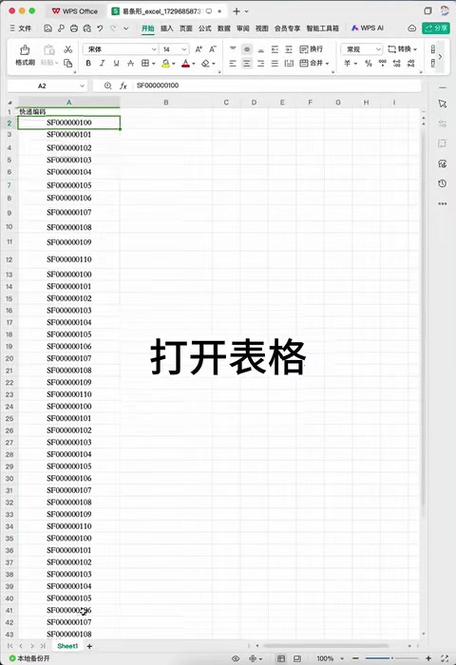

2、企业内部管理

仓库或资产管理中,可自定义Code 39或Code 128条码,此类条码支持字母和数字,便于记录设备编号、位置等信息,生成时需注意控制条码密度,避免因信息过长导致图形过于密集。

3、移动端应用

二维码因其高容量和容错性,成为移动支付、电子票务的首选,生成二维码时,可通过调整纠错等级(L/M/Q/H)平衡信息容量与抗损能力,户外广告中的二维码建议选择H级纠错,以应对部分图形磨损。

四、条码生成工具的选择

目前市面上的条码生成工具可分为三类:

1、在线生成器:适用于简单需求,用户输入数据后直接下载图片,但缺乏定制化功能。

2、专业软件:如Bartender、LabelMatrix,支持批量生成、数据库连接及高级排版,适合企业级应用。

3、编程库:开发者可通过Zxing(Java)、Python-barcode等开源库,将条码生成功能集成到自有系统中。

选择工具时需权衡易用性、成本及扩展性,小型商家可优先使用免费在线工具,而大型企业需采购支持自动化流程的软件。

个人观点

条码技术自20世纪50年代诞生以来,始终是信息自动化的基石,随着物联网和AI技术的发展,动态条码(如实时更新的物流追踪码)和隐形条码(基于特殊材料的不可见编码)正逐步进入应用阶段,对于企业而言,掌握条码生成的核心逻辑不仅是提升效率的工具,更是打通数据链条、实现数字化转型的关键一步,条码或许会以更“无形”的方式融入生活,但其底层逻辑——用简洁的图形承载复杂信息——仍值得深入研究。