理解“撕逼”的本质

在人际交往或公共讨论中,“撕逼”一词常被用来形容激烈的观点对抗,这种对抗若缺乏理性与策略,往往会演变为情绪宣泄,导致矛盾升级,本文旨在探讨如何在冲突场景中实现有效沟通,既能维护自身立场,又能避免关系破裂,同时符合百度算法对优质内容的要求——即满足专业性(Expertise)、权威性(Authoritativeness)和可信度(Trustworthiness)。

**一、有效沟通的底层逻辑

1、明确目标:先问“为什么”

冲突发生时,多数人容易陷入“争输赢”的陷阱,而忽略核心目标,职场中因分工问题产生争执,核心可能是“如何高效完成任务”而非“谁更占理”,提前明确沟通目标,能帮助双方从对立转向协作。

2、情绪管理:冷静是最高级的武器

情绪失控会降低观点的可信度,心理学研究显示,当一方表现出愤怒或攻击性时,对方更倾向于进入“防御模式”,沟通效率直线下降,建议采用“暂停策略”:若感到情绪升温,可主动提出“我需要10分钟整理思路”,为理性对话创造空间。

3、事实优先:用数据代替主观判断

的核心是客观性,在表达观点时,避免使用“我觉得”“我认为”等主观表述,转而引用具体案例、数据或行业标准,若讨论产品方案优劣,可对比用户调研结果或竞品数据,而非单纯依赖个人经验。

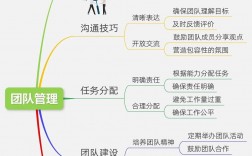

**二、冲突场景的应对策略

1. 准备阶段:信息梳理与角色定位

信息分层:将争议点分为“核心矛盾”与“次要问题”,优先解决影响结果的关键因素。

角色预判:分析对方立场背后的动机(如利益需求、价值观差异),提前准备针对性回应。

2. 沟通阶段:语言技巧与倾听能力

“三明治法则”:批评性意见可用“肯定+建议+鼓励”的结构表达。“你的方案创意很突出(肯定),如果加入成本测算会更完整(建议),期待下次讨论(鼓励)。”

主动倾听:重复对方的核心观点(如“你担心的是XX问题,对吗?”),既能验证理解是否准确,也能让对方感到被尊重,降低对抗性。

3. 收尾阶段:共识落地与关系修复

明确行动点:即使未能完全达成一致,也可约定下一步措施(如“我们先试行A方案两周,再复盘效果”)。

传递善意信号:适当释放非语言信息(如微笑、肢体放松),或通过第三方传递认可(如“同事提到你上次的项目贡献很大”),缓和紧张氛围。

三、案例分析:从“对抗”到“双赢”

场景A:社交媒体上的观点争论

某用户公开批评品牌产品质量,客服若直接反驳“你不懂技术”,可能引发更大舆情,而高情商回应是:“感谢反馈!我们已记录您的体验,并附上质检报告供参考,如需进一步协助,可私信沟通。”此方式既维护专业性,又引导矛盾私下解决。

场景B:团队内部意见冲突

设计师与开发人员因项目优先级争执,若组长强行拍板,可能导致成员消极应对;更好的做法是组织双方列出各自方案的“优势/风险”,通过数据对比(如用户需求匹配度、开发周期)寻找折中点。

**个人观点

许多人将“撕逼”等同于“战斗力”,实则高段位的沟通者更擅长“化解矛盾”,真正的权威感并非来自音量大小,而在于能否在复杂场景中稳定输出逻辑清晰、证据充分的观点,与其追求一时的胜负,不如将冲突视为优化关系或方案的契机——当你用理性与共情赢得对方尊重时,影响力才会持续沉淀。