CentOS 备份文件:轻松守护你的数据

在数字化时代,数据就是咱们的宝贝,不管是个人的重要回忆,还是企业的关键业务信息,一旦丢失,那可就糟了,CentOS 作为一款超流行的服务器操作系统,备份文件这事儿可不能马虎,咱就来好好唠唠 CentOS 备份文件的那些事儿,让你轻松掌握,心里踏实。

为啥要备份?

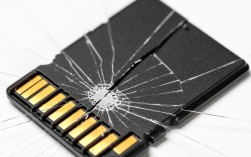

嘿,你有没有想过,要是突然有一天,服务器因为硬件故障、软件错误或者不小心的操作,数据全没了,那该咋办?就好比你辛辛苦苦写了一篇论文,结果电脑突然死机,啥都没保存,是不是得欲哭无泪?备份就是为了预防这种悲剧发生,给数据上个“保险”,这样即使遇到意外,咱也能迅速恢复,不影响正常生活和工作。

备份前的准备工作

1、先搞清楚要备份啥:是系统文件、用户数据,还是应用程序的数据?这得根据你自己的需求来定,比如说,你要是开个网店,那客户订单信息、商品图片这些肯定得重点备份。

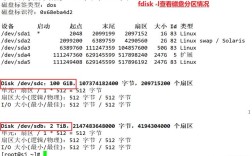

2、选好备份存储位置:别一股脑儿地只想着备份到本地硬盘,万一本地也出状况了呢?可以考虑外接硬盘、网络存储(NAS)或者云存储,云存储方便啊,随时随地都能访问,而且不用担心物理损坏。

常见的备份方法

1、Rsync 备份

这可是个好东西!它可以通过局域网或者互联网进行文件同步和备份,比如说,你有两台服务器,一台是主服务器,一台是备用服务器,你可以用 Rsync 把主服务器上的数据定期同步到备用服务器上,它的工作原理就像是快递小哥,把源地址的文件“运送”到目标地址,而且速度还挺快,还能增量备份,只传输有变化的部分,节省时间。

案例:小王的公司有个网站服务器,每天数据量都很大,他就用 Rsync 每天晚上把数据备份到另一台备用服务器上,有一次,主服务器不小心感染了病毒,部分数据损坏,但是因为有备份,他很快就从备用服务器上恢复了数据,网站没受太大影响。

2、Tar 命令备份

Tar 命令能把一堆文件和目录打包成一个压缩文件,就像把它们装进一个大箱子里,比如你想备份一个用户的家目录,就可以用这个命令,它简单易用,还可以设置压缩级别,减少存储空间。

“哎,你说这压缩级别咋选呢?”这就看你的需求啦,如果你对空间要求不高,追求速度,那就选低一点的压缩级别;要是想节省空间,那就选高一点的。

3、使用专业备份软件

有些朋友可能觉得命令行操作太复杂,那就可以用专业备份软件,像 Amanda、Bacula 这些,它们功能超丰富,能自动备份、恢复,还有各种高级功能,比如加密、日志记录啥的,不过,这些软件配置起来可能有点麻烦,需要花点时间学习。

备份策略的选择

1、全量备份:就是把指定的所有数据都备份下来,简单粗暴,但是缺点也明显,占用空间大,备份时间长,适合数据量不大,或者对实时性要求不高的情况。

2、增量备份:只备份自上次备份以来有变化的数据,这多省空间啊!但是它依赖之前的备份,一旦某个备份文件坏了,恢复的时候可能会有点麻烦。

3、差异备份:介于全量和增量之间,它是备份自初始备份以来有变化的数据,比增量备份恢复起来简单点,又比全量备份节省空间。

备份的验证与恢复

备份完了可不是就万事大吉了,还得验证一下备份文件能不能用,怎么验证呢?可以把备份文件解压或者恢复到一个测试环境里,看看数据有没有问题。

万一真到了需要恢复数据的时候,别慌张,按照备份的方法和步骤反过来操作就行,比如你是用 Tar 命令备份的,恢复的时候再用相应的命令把数据解压出来,要是用 Rsync 备份的,同样用 Rsync 把数据从备份位置恢复到原来的位置。

个人观点

其实备份这事儿,说难不难,说简单也不简单,关键是要养成定期备份的好习惯,别等出了问题才后悔莫及,对于新手小白来说,一开始可能会觉得有点复杂,但是多实践几次,就能找到适合自己的备份方法,备份不仅仅是保护数据,更是给我们自己一份安心,想想看,当你知道自己的数据都有安全的备份,心里是不是踏实多了?

CentOS 备份文件很重要,希望大家都能重视起来,找到适合自己的备份方法,让我们的数据永远安全无忧!