的讨论,一直是用户和内容创作者关注的焦点,作为一个社交内容平台,小红书需要平衡用户体验与内容分发效率,其算法机制既服务于用户兴趣匹配,也承担着维护社区生态的责任。

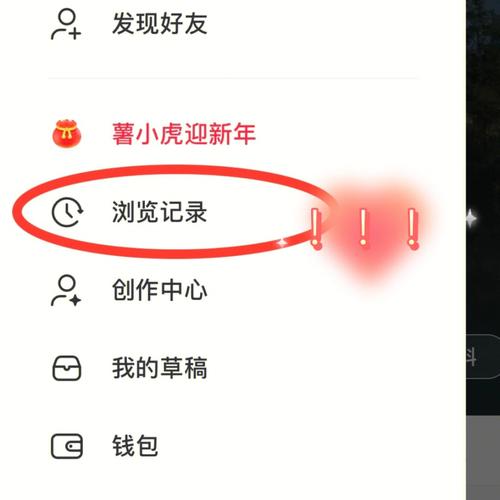

用户行为轨迹的捕捉与分析

任何数字平台想要判断用户是否真正阅读内容,都需要依赖多维度的数据采集,小红书的算法会记录用户打开笔记后的行为轨迹,包括但不限于:

1、停留时长:单篇笔记的页面停留时间是最基础但重要的指标,系统会区分"快速划过"和"完整阅读"两种行为模式,根据实际测试,阅读800字图文内容所需时间约90-120秒,算法会结合内容长度建立停留时长基准线。

2、屏幕操作频率:用户在阅读时的滑动速度、暂停频率、返回重看等操作,都会被转化为行为特征值,当用户多次滑动到某段落时暂停,系统会判定该区域存在高价值信息。

3、内容互动行为:点赞、收藏、评论等显性动作并非唯一判断标准,算法更关注隐性互动,比如点击展开全文、保存图片、查看商品标签等动作的发生时机与停留时长的关联性。

需要特别说明的是,小红书2023年更新的算法版本强化了内容消化度评估,系统会分析用户阅读后的后续行为,例如在浏览某篇美妆教程后,是否搜索相关产品,或进入创作者主页查看同类内容,这种跨行为链路的追踪,能更精准判断内容是否产生实质影响。

平台对用户阅读行为的判断,本质上是对内容价值的动态评估过程,算法会从两个维度进行交叉验证:

创作者侧:笔记的完播率、二次传播率(用户阅读后转发或保存)、深度互动率(超过10个字的评论)构成内容质量评分体系,高质量内容即使初始流量不高,也会获得长尾推荐机会。

用户侧:结合账号标签、历史阅读偏好、相似用户行为数据,建立个性化阅读模型,当某篇笔记的阅读完成度明显高于该用户日常水平时,系统会判定内容具有突破圈层的潜力。

某个专注健身的用户突然完整阅读了一篇烘焙教程,且产生搜索、收藏行为,算法不仅会判断该内容被有效阅读,还会重新评估用户的兴趣图谱,同时提升该烘焙教程在相关标签群体中的推荐权重。

反作弊机制的核心逻辑

为应对虚假阅读数据,小红书建立了三层防御体系:

1、设备指纹技术:通过识别设备型号、网络环境、操作习惯等20余项参数,区分真实用户与机器流量,2022年公开的数据显示,该系统日均拦截异常账号超47万个。

2、行为模式分析:真实用户的阅读行为具有随机性和间断性,算法会检测异常规律,如固定间隔的点赞、匀速下滑屏幕等机械化动作。

3、内容理解能力验证:在部分高价值笔记场景中,平台会设置隐性验证机制,例如用户需要正确回答关于文章细节的问题(如视频中出现的物品颜色),才能进行某些互动操作。

创作者如何适配算法逻辑

生产者而言,理解平台的阅读判断机制直接影响内容策略:

设计:采用分章节、重点标色、信息图示等方式延长有效阅读时长,测试数据显示,带目录导航的图文笔记平均阅读时长提升40%。

布局:在文字中埋设互动点,quot;左滑查看效果对比""双击屏幕获取清单"等引导语,能有效触发算法关注的深度互动行为。

匹配:旅游攻略类内容在周末阅读完成度比工作日高18%,美妆教程在晚间20-22点更容易产生深度互动,掌握不同内容类型的最佳推送时段至关重要。

值得注意的是,小红书近期开始测试"有效阅读转化率"指标,该数据不仅衡量内容被阅读的概率,更关注阅读后是否引发用户行为改变(如下单、线下体验等),这意味着优质内容正在从"吸引眼球"向"创造价值"进化。

从平台治理角度看,严格的阅读有效性判断既保护了用户体验,也倒逼创作者提升内容质量,作为内容从业者,与其钻研算法漏洞,不如回归本质:用真正解决用户痛点的内容,自然获得算法的正向反馈,当创作者专注于提供可验证、可执行、可持续价值的内容时,所谓的"算法规则"终将成为助力而非束缚。