如何画频率分布直方图

频率分布直方图是数据分析中常用的可视化工具,能够直观展示数据分布特征,无论是学术研究、商业分析还是日常统计,掌握其绘制方法都至关重要,以下从步骤到细节,系统讲解如何正确绘制频率分布直方图。

**第一步:准备数据

绘制频率分布直方图前,需明确分析目标并整理原始数据,分析某班级学生的数学成绩分布,需收集所有学生的分数,确保数据完整且无重复或异常值。

1、数据收集:获取原始数据集,如Excel表格或手动记录。

2、数据清洗:剔除无效数据(如空值或明显错误的数值),确保准确性。

3、数据排序:将数据按从小到大排列,便于后续分组。

**第二步:确定组距与组数

组距和组数是直方图的核心参数,直接影响图表呈现效果。

1、计算极差:极差=最大值−最小值,学生成绩最高95分,最低50分,极差为45分。

2、确定组数:一般建议5-20组,可使用经验公式:组数≈√数据量,若数据量100,则组数约10组。

3、计算组距:组距=极差÷组数,例如极差45,组数9,则组距≈5。

注意事项:

- 组距宜取整数,避免复杂计算。

- 若数据分布不均,可适当调整组距或采用不等距分组。

**第三步:构建频率分布表

将数据按组距分组,统计每组频数(数据出现的次数)。

1、确定分组区间:从最小值开始,依次累加组距,例如最小值50,组距5,则分组为50-55、55-60……90-95。

2、统计频数:记录每个区间内的数据数量。

3、计算频率:频数÷总数据量,得到百分比或小数形式。

示例:

| 成绩区间 | 频数 | 频率 | |

| 50-55 | 3 | 0.03 | |

| 55-60 | 8 | 0.08 | |

| ... | ... | ... |

**第四步:绘制坐标系

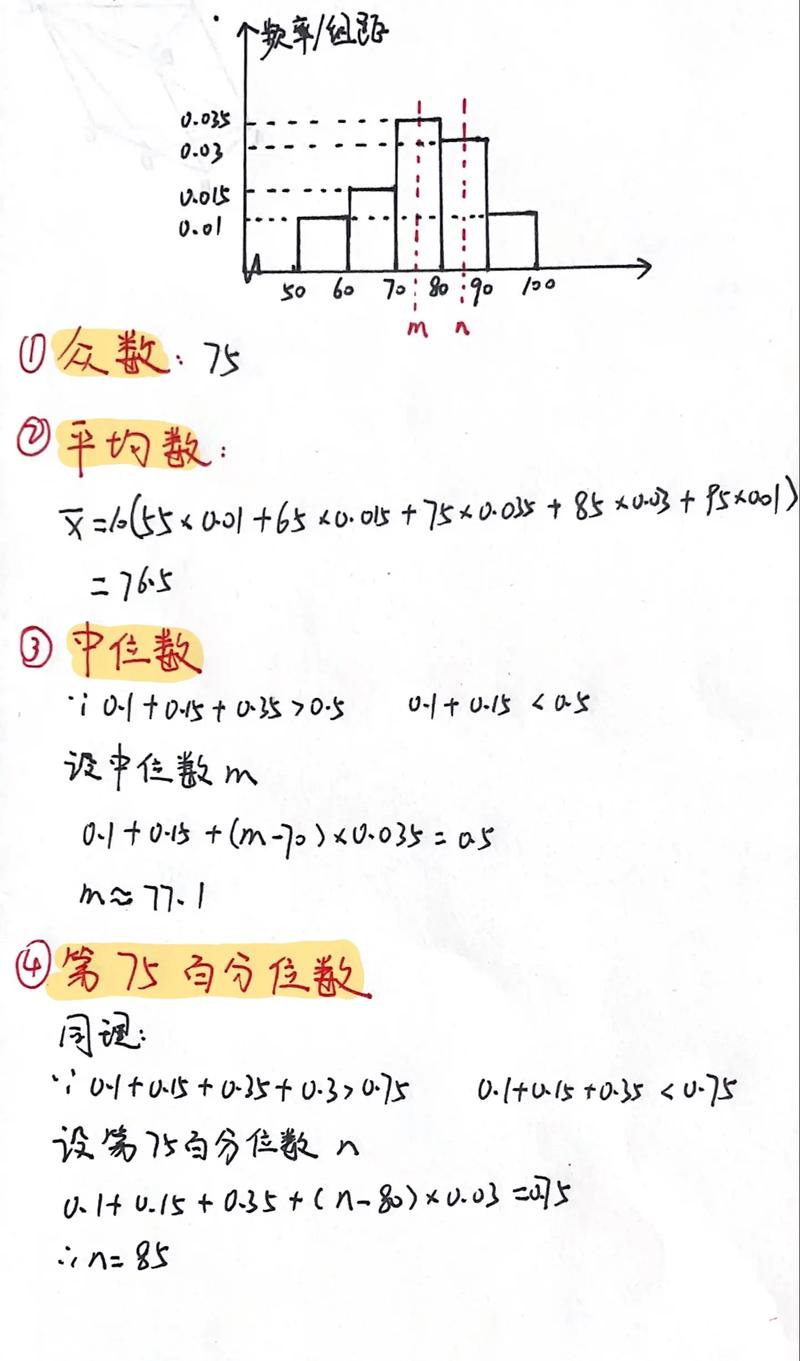

直方图的横轴为数据区间,纵轴为频数或频率。

1、横轴标注:按分组区间均匀划分刻度,标注区间端点。

2、纵轴标注:根据最大频数确定刻度范围,例如最大频数25,纵轴可标0-30,间隔5。

3、标题与标签:添加图表标题,标注横纵轴含义(如“成绩区间”和“人数”)。

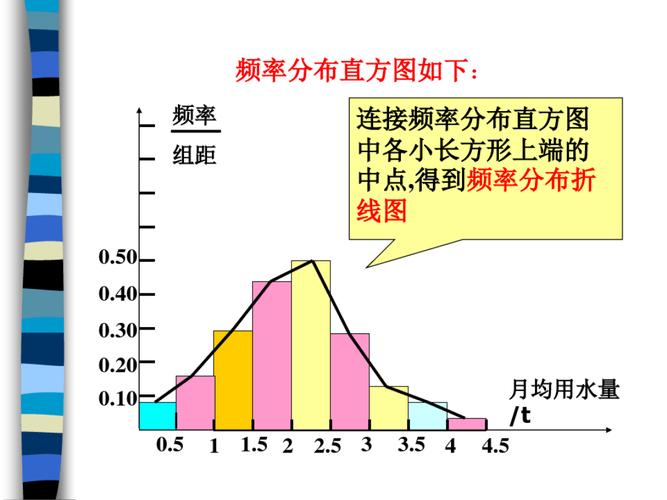

**第五步:绘制直方图

用矩形条形表示各组的频数或频率。

1、条形宽度:等于组距,确保相邻条形无间隙。

2、条形高度:对应频数或频率值。

3、颜色区分:不同组可用颜色或阴影区分,但需保持整体协调。

工具推荐:

- 手工绘制:使用坐标纸和直尺,适合少量数据。

- 软件工具:Excel、Python的Matplotlib库、R语言等,可快速生成并调整样式。

**第六步:分析图表结果

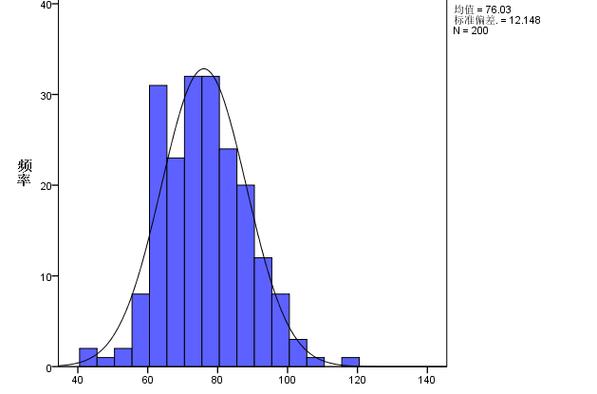

通过直方图形状判断数据分布类型:

1、对称分布:数据集中在中间,两侧均匀递减,如正态分布。

2、偏态分布:数据偏向某一侧,可能受异常值影响。

3、多峰分布:出现多个峰值,暗示数据存在多个子群体。

**常见错误与修正方法

1、组距不合理:过宽导致细节丢失,过窄则图表杂乱,根据数据特征多次调整测试。

2、坐标轴误导:纵轴未从0开始或刻度不均,易造成视觉误差,需严格按比例标注。

3、忽略数据特性:如存在极端值,需单独处理或采用对数变换。

个人观点

频率分布直方图不仅是数据展示工具,更是分析思维的体现,实际操作中,需结合业务场景灵活调整参数,避免机械套用公式,分析用户年龄分布时,若数据集中在20-40岁,可缩小该区间的组距以捕捉细节差异,最终目标是通过图表传递准确信息,而非追求形式完美。