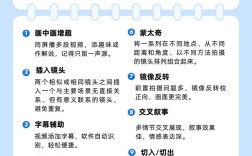

搭建剪辑基础框架

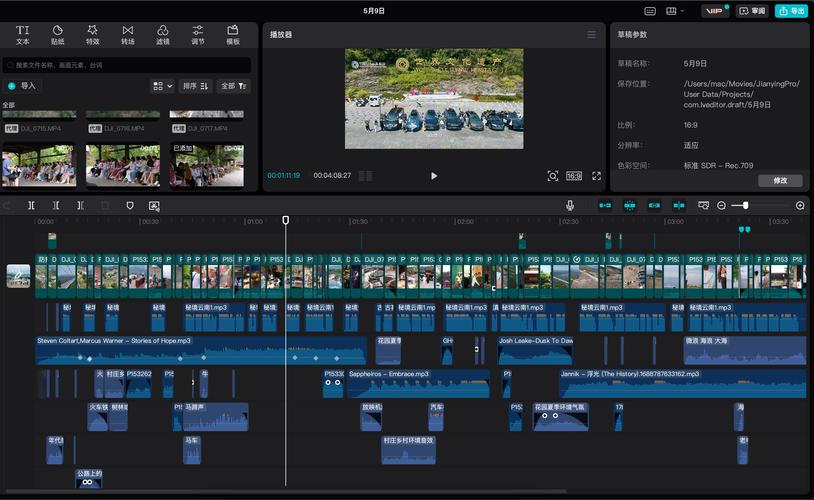

剪辑20段视频前,先建立清晰的素材管理系统,将视频按场景、主题或时间顺序分类命名,户外场景_01”“人物特写_02”,建议使用文件夹分层管理:原始素材、备用镜头、音频文件、特效素材各占独立分区,若涉及多机位拍摄,需同步时间轴标记关键帧,便于后期快速匹配。

专业剪辑软件(如Premiere Pro、剪映专业版)支持素材标记功能,可利用颜色标签区分优先级,红色标记必用镜头,黄色标注待优化片段,绿色代表备用素材,这一步能减少后续检索时间,避免剪辑过程中频繁切换文件导致的效率下降。

粗剪阶段:快速筛选核心内容

打开时间轴,先将20段视频按逻辑顺序拖入轨道,此阶段需果断舍弃冗余内容:删除重复镜头、模糊画面或无效空镜,若某段视频超过15秒仍未传递有效信息,建议裁剪或拆分。

关键技巧:

1、使用“波纹剪辑”功能(软件中常显示为黄色磁铁图标),确保裁剪后后续素材自动前移,避免时间轴留白;

2、保留10%-15%的备用素材,放置于副轨道或单独序列中,方便后续调整;

3、对需要精细处理的部分添加临时备注(如“需慢动作处理”“此处加转场”)。

精剪优化:节奏与情绪把控

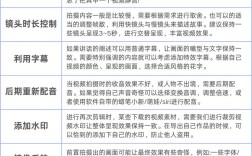

完成粗剪后,需通过细节调整提升视频流畅度。节奏控制是关键:

- 对话场景采用“J-cut”(音频先于画面切入)或“L-cut”(音频晚于画面结束),增强沉浸感;

- 动作镜头保持快节奏剪辑,单个镜头时长控制在1-3秒;

- 情感表达场景可适当延长镜头,配合慢动作或定格特效。

转场技巧:

- 硬切(直接跳转)适用于同场景切换;

- 交叉溶解(Dip to Black)用于时间/空间转换;

- 动态匹配转场(如放大缩小、方向性滑动)需与画面运动方向一致。

音效与字幕:增强信息传达效率

音频质量直接影响观众留存率,建议:

1、统一音量电平,确保人声在-6dB至-3dB之间,背景音乐低于-12dB;

2、添加环境音效(如风声、键盘敲击声)时,需与画面同步率超过90%;

3、对话部分添加字幕,字体选择无衬线体(如思源黑体),字号为视频高度的1/10,避免遮挡关键画面。

调色与输出:提升视觉统一性

20段视频可能因拍摄设备、光线不同导致色彩差异,解决方案:

1、创建LUT预设库,将同一场景的视频套用相同滤镜;

2、使用示波器工具检查曝光,确保波形图峰值不超过80IRE;

3、人物面部用二级调色单独处理,增加橙色饱和度提升肤色质感。

输出设置需匹配平台要求:

- 横屏视频选择1920×1080分辨率,码率8-12Mbps;

- 竖屏视频采用1080×1920,码率6-8Mbps;

- 格式优先选择MP4(H.264编码),兼容性最佳。

观点

剪辑的本质是“用技术放大创意”,20段素材的编排需服务于核心叙事——或传递信息,或引发情感共鸣,初学者常陷入“过度剪辑”误区,盲目添加特效反而削弱内容价值,建议每次剪辑后放置24小时再复审,以观众视角审视节奏与逻辑,往往能发现新的优化空间。