如何通过剪辑实现小球数量变化的效果

在视频创作中,通过剪辑手法让画面中的小球数量“由少变多”,是许多创作者希望实现的视觉效果,这种效果既能提升视频的趣味性,也能展现技术性,适用于科普、创意短片或特效类内容,以下从前期准备、拍摄技巧、剪辑方法到后期处理,逐步解析如何高效完成这一目标。

一、前期准备:素材质量决定效果上限

要实现小球数量变化的动态效果,拍摄阶段的基础工作尤为重要。

1、固定机位与稳定光源

无论使用手机还是专业相机,必须确保拍摄时画面稳定,建议使用三脚架固定设备,避免晃动导致后期合成困难,光源需均匀且稳定,避免因光线变化导致小球边缘出现阴影或色差,影响后期抠像或复制效果。

2、背景与小球颜色的对比

选择与小球颜色差异大的背景(例如白色背景配红色小球),便于后期快速分离主体,若需复杂场景,建议先拍摄空背景作为备用素材,方便后期处理。

3、拍摄多角度素材

即使计划通过复制小球实现数量变化,也需要拍摄不同角度的小球运动轨迹(如滚动、弹跳),多角度素材能为后期提供更多灵活性,避免画面单调。

**二、拍摄阶段:为后期留足空间

拍摄时需考虑后期剪辑的逻辑,避免“一步到位”导致素材难以调整。

1、单球运动轨迹捕捉

先拍摄单个小球的完整运动路径(如从左侧滚入画面中心),注意控制小球速度,过快会导致运动模糊,增加后期跟踪难度。

2、预留合成区域

在构图时,为后续增加的小球预留空间,若希望最终画面中有10个小球,需确保原始画面左右两侧有足够的空白区域,避免新增小球“溢出”画面。

3、标记参考点

在背景中放置不易察觉的标记点(如透明胶带贴十字),便于后期对齐多个小球的位置。

三、剪辑核心:分层处理与关键帧控制

通过剪辑软件(如Premiere Pro、Final Cut Pro或达芬奇)的分层功能,逐步实现小球数量变化。

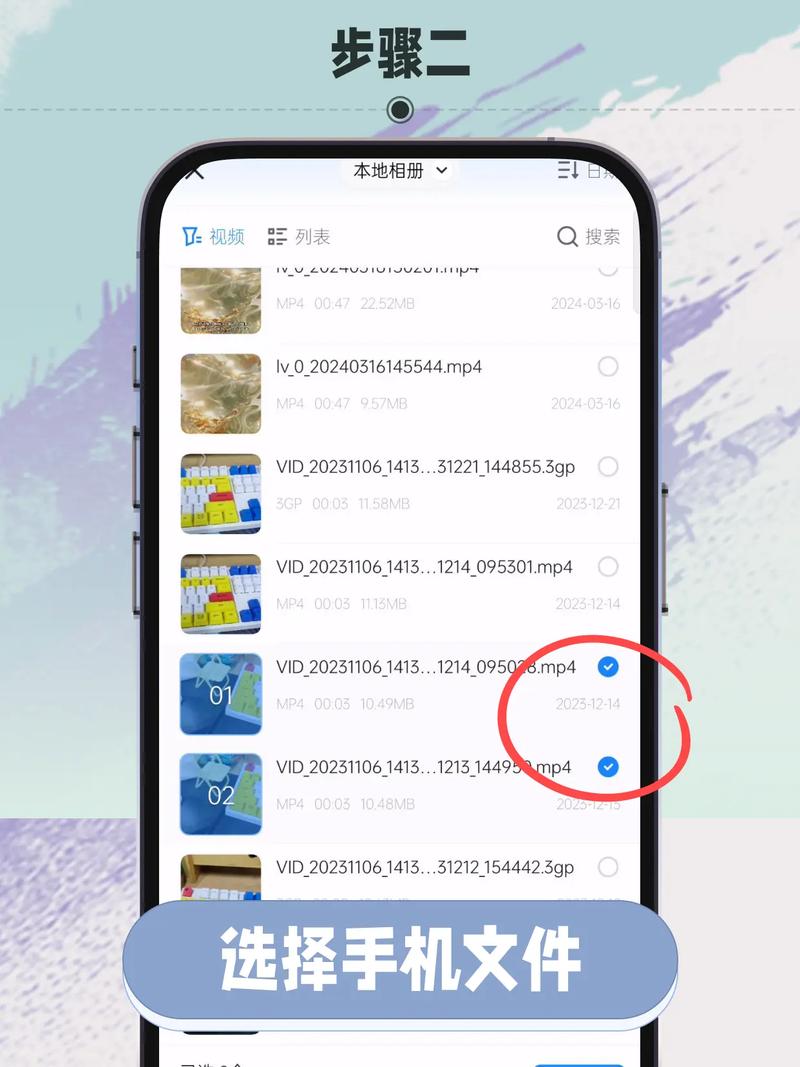

步骤1:基础抠像与复制图层

- 导入单球运动素材,使用“蒙版”或“抠像”工具分离小球与背景。

- 复制该图层,通过调整位置、缩放和旋转角度,生成第二个小球,注意根据物理规律调整运动轨迹,避免画面失真。

步骤2:关键帧动画与时间轴匹配

- 在时间轴上错开每个小球图层的出现时间,制造“依次入场”的效果,第一个小球从左侧进入,0.5秒后第二个小球从右侧滑入。

- 为每个图层添加缓入缓出关键帧,使运动更自然。

步骤3:细节优化

阴影与透视:为每个小球添加独立阴影(可通过降低不透明度、模糊边缘实现),并根据位置调整阴影角度,增强立体感。

运动模糊:在高速运动片段中,开启软件的“动态模糊”功能,或手动添加模糊效果,避免画面生硬。

四、特效进阶:粒子系统与AI工具

若需更复杂的小球增殖效果(如瞬间分裂成数十个小球),可借助特效软件或AI插件提升效率。

1、粒子生成器(如After Effects的Particular)

通过设定发射器参数,批量生成小球并控制其运动方向、速度,适用于爆炸、散落等特效场景。

2、AI辅助跟踪与填充

部分软件(如Runway ML)支持AI智能识别物体运动轨迹,自动生成复制图层,此方法适合快速处理简单运动,但需人工校验边缘精度。

3、3D空间模拟

在Blender等三维软件中建立小球模型,通过摄像机跟踪匹配实拍场景,实现更逼真的立体运动效果。

五、避坑指南:常见问题与解决方案

画面卡顿或掉帧:复制图层过多可能导致性能压力,建议预渲染合成片段,或降低预览分辨率。

边缘闪烁或锯齿:检查抠像精度,适当增加羽化值(1-2像素),或使用“边缘平滑”插件。

运动轨迹不自然:参考真实物理规律,为每个小球添加随机微调(如速度差异±5%,角度偏移2-3度)。

个人观点

小球数量变化的剪辑效果,本质上是对“重复元素”的创意运用,技术层面,需平衡效率与真实性;艺术层面,则要考虑视觉节奏与叙事逻辑,建议新手从单球跟踪开始练习,逐步增加复杂度,最好的特效往往是观众察觉不到“刻意感”的设计——自然的动态、合理的细节,比单纯追求数量更能打动观众。