如何用剪辑塑造赛博朋克世界的呼吸感

若想将“幽灵东京”这类充满赛博朋克美学的主题转化为视觉语言,剪辑不仅是拼接素材的技术,更是赋予画面灵魂的过程,以下是基于个人经验的实操指南,涵盖从前期准备到后期调色的全流程细节,帮助创作者精准捕捉“未来都市”的迷离与张力。

一、素材选择:构建虚实交织的“数字丛林”

“幽灵东京”的核心矛盾在于科技高度发达与人性疏离的冲突,剪辑前需明确:故事是赛博朋克的骨架,情绪是它的血液。

1、场景分类:将素材按“机械感”与“烟火气”两极分类,霓虹灯覆盖的摩天楼、全息投影广告属于“冷硬科技”;雨夜小巷的居酒屋、主角手持的老式胶片相机则代表“人文温度”,剪辑时通过交叉对比强化冲突,例如用快速切换的电子屏幕画面接一个缓慢的雨滴特写。

2、动态镜头优先:手持拍摄的轻微晃动、无人机俯冲镜头能增强沉浸感,避免过多静态画面导致节奏凝滞,若素材不足,可通过Premiere Pro的“变形稳定器”模拟呼吸感,但需保留10%-15%的抖动避免失真。

二、色调处理:用色彩定义“的温度

赛博朋克的标志性蓝紫色调并非万能公式。高饱和与低明度的碰撞才是关键——将霓虹灯的洋红(RGB 255,0,144)与阴影部分的青灰(RGB 50,70,80)叠加,能突出科技的压迫感。

*实操建议*:

- DaVinci Resolve中,用“色彩扭曲器”单独提亮广告牌、车灯等点状光源,压低环境光亮度,制造“人工光源吞噬自然光”的视觉效果。

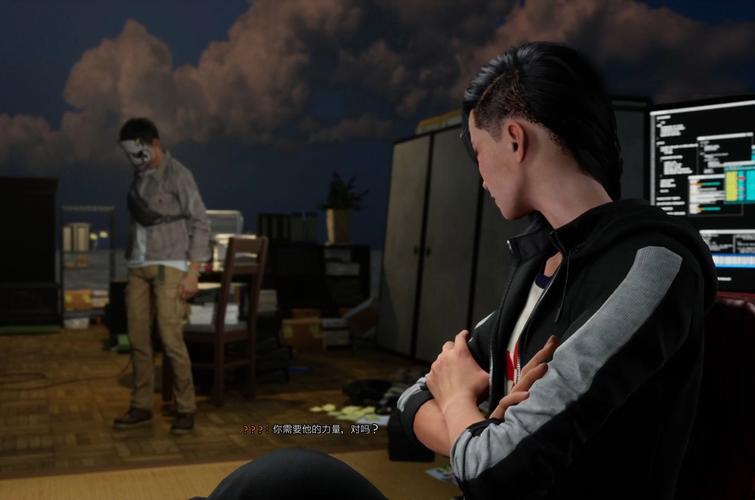

- 人物特写场景,可在面部保留暖黄色(如RGB 240,180,100),与背景冷色调形成对比,暗示“人性在机械世界中的挣扎”。

三、节奏设计:让电子脉冲“可视化”

赛博朋克的节奏需兼顾“机械精密”与“失控混沌”,两种常用手法:

1、帧率混合:将60fps的动作镜头(如打斗、车辆追逐)降速至80%,与24fps的主时间线交叉剪辑,制造“子弹时间”般的滞空感。

2、音画错位:将机械运转声、电子合成音效提前0.1秒切入画面,营造潜意识层面的紧张感,在角色推门的动作完成前,先插入门轴摩擦的尖锐噪音。

四、转场技巧:用视觉隐喻传递世界观

避免简单的淡入淡出或黑场过渡,尝试以下方法:

光影吞噬:用镜头光晕(如Red Giant Universe的“Optical Glow”)覆盖整个画面,模拟全息投影启动的瞬间,顺势切入下一个场景。

数据流模拟:在After Effects中制作ASCII代码瀑布流,作为两个场景间的“数字屏障”,暗示角色被系统监控的处境。

五、细节强化:让“科技感”落地到感官

1、故障艺术(Glitch Art)的克制使用:在人物对话场景中,当提及关键信息(如人工智能、记忆篡改)时,对画面添加横向撕裂效果(建议使用TV Distortion插件),持续时长不超过12帧,避免过度干扰叙事。

2、雨雾粒子的层次:用Trapcode Particular制作三种粒子层——

- 前景:直径5px的雨滴,速度12m/s,方向略倾斜;

- 中景:2px的雾气粒子,添加缓慢的湍流位移;

- 背景:0.5px的尘埃,叠加蓝色辉光。

六、声音设计:不可见的“第五维度”

赛博朋克的声音必须是“有质感的噪音”,推荐分层处理:

- 底层:城市白噪音(电流嗡鸣、远处警笛),音量控制在-30dB;

- 中层:机械节奏(如模块化合成器生成的脉冲音),每隔7秒加入一次频率突变;

- 表层:人声经过Vocoder处理,叠加5%的混响与延迟,制造“透过金属管道说话”的疏离感。

个人观点

剪辑“幽灵东京”类作品时,最危险的误区是沉迷技术炫技而丢失叙事锚点,曾有位新人导演质问:“为什么我的片子科技感十足,却让人记不住?”问题在于:当所有画面都在尖叫,观众反而会麻木,真正的赛博朋克美学,是让一滴雨落在仿生人的睫毛上,而观众会思考那究竟是雨水,还是泄漏的冷却液。