一、理解肢体语言的底层逻辑

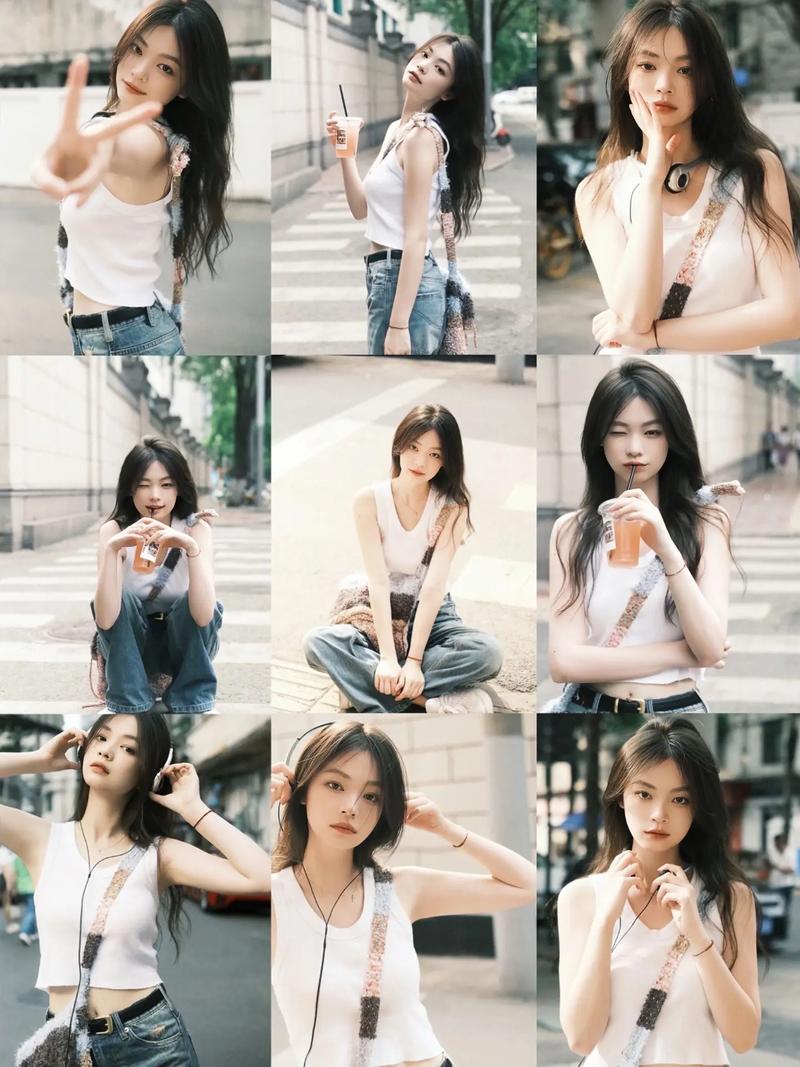

拍照时僵硬不自然的根源,往往来自对身体控制的不自信,学会观察身体线条的延伸感,比单纯模仿网红姿势更有效,例如站立时尝试单腿微曲,重心偏向一侧,肩线自然倾斜15度,脊柱保持直立但不过度挺直——这种“不对称平衡”能瞬间打破呆板印象。

手掌避免紧贴大腿或悬空,可轻搭腰间或捏住衣角,形成三角形构图;下巴略微前伸而非后缩,能消除双下巴的同时增强面部立体感,每个关节的弯曲角度都需要有明确目的,比如肘部90度弯折适合表现力量感,30度微弯则更显松弛。

二、场景适配的核心法则

*1. 户外自然场景

在公园或街道拍摄时,优先利用环境中的线条引导视觉,侧坐在长椅上时,用靠近镜头的手撑住椅背,另一只手自然垂落膝盖,双腿呈Z字形交错,当风吹动发丝时,可突然回眸捕捉动态瞬间,这种“意外感”往往比摆拍更生动。

*2. 室内肖像特写

面对镜头容易紧张的人,建议用道具建立互动关系,捧咖啡杯时拇指与食指形成环形,手腕向内侧翻转30度;翻书时让纸张呈现自然弧度,视线落在书页1/3处而非直视镜头,关键要制造“正在进行”的故事感,避免直白地凝视相机。

*3. 群体合照构图

三人以上合照可采用“阶梯式错位”:前排坐姿膝盖并拢斜放,中排半蹲手搭前排肩膀,后排站立者身体微侧,所有人视线不统一望向镜头,部分人可互相注视或低头浅笑,这样能呈现更真实的互动状态。

三、微表情管理的进阶技巧

真正的镜头感不在于夸张表情,而在肌肉的精准控制,练习“眼轮匝肌发力”:微笑时重点感受眼角微微下压的力量,而非单纯拉扯嘴角,拍摄侧面时,用舌尖轻顶上颚能收紧下颌轮廓;闭眼镜头要控制眼睑闭合速度,避免出现皱眉肌的突然收缩。

面对强光时容易无意识眯眼,可在摄影师倒数时先完全闭眼,数到“1”时缓慢睁开60%,这样瞳孔会自然放大显更有神,若想表现沉思感,可让视线聚焦在镜头后方2米处的虚点,制造朦胧的眼神光。

四、特殊体型的修饰策略

• 圆脸人群拍摄半身照时,手臂与身体保持至少10cm距离,形成视觉空隙

• 肩宽者宜采用45度侧身站位,将靠近镜头的手臂自然下垂

• 小个子女生穿长裙拍摄时,用裙摆盖住脚踝同时踮起脚尖,能延伸腿部线条

• 微胖体型建议穿挺括面料,拍摄时手臂与躯干呈20度夹角,避免贴身衣物暴露轮廓

五、打破常规的创意实验

当常规姿势无法满足创作需求时,可尝试非常规角度:将手机倒置贴近地面仰拍,让人物向前跨步形成视觉冲击;或利用慢快门拍摄旋转裙摆,在动态模糊中保留清晰的面部表情,雨天拍摄时让水滴自然停留在睫毛末梢,配合朦胧光线能制造独特的情绪张力。

好的摄影姿势本质是自我认知的外化,经过三年的人像摄影实践,我发现最打动人的照片往往诞生于拍摄对象忘记镜头的瞬间——可能是整理头发时的指尖弧度,或是听到笑话后未加掩饰的大笑,与其追求标准的“完美姿势”,不如在镜头前保留三分真实的笨拙,这种鲜活的生命力远比刻意的优雅更持久动人。