理解“报错”的本质:从用户视角看问题解决逻辑

当我们在使用软件、浏览网页或操作设备时,最不愿遇到的情况之一就是屏幕上突然弹出的“报错提示”,无论是简单的“404 Not Found”,还是复杂的系统错误代码,这些信息往往让人感到困惑甚至焦虑,本文将从普通用户的视角出发,拆解报错的常见类型、应对逻辑以及长期预防策略,帮助读者建立系统化的解决思路。

**一、报错信息的分类与解读逻辑

报错提示并非毫无规律,其本质是系统向用户传递的一种“沟通信号”,根据触发场景,可大致分为三类:

1、界面交互型报错

典型示例:表单填写时提示“请输入有效邮箱地址”。

特征:通常伴随用户操作直接出现,指向明确的行为修正建议。

解决逻辑:检查输入内容是否符合格式要求,或重新触发操作流程。

2、系统运行型报错

典型示例:服务器返回“500 Internal Server Error”。

特征:涉及后台技术逻辑(如代码执行异常、资源加载失败等),普通用户难以直接定位根源。

解决逻辑:尝试刷新页面、清除缓存,或联系技术支持提供详细错误日志。

3、环境依赖型报错

典型示例:“无法连接到数据库”“网络请求超时”。

特征:与外部服务、网络状态或硬件设备强相关,需多维度排查。

解决逻辑:检查本地网络连接、设备兼容性,或确认第三方服务是否正常。

**二、高效应对报错的四步法则

面对报错时,用户常因情绪波动而采取非理性操作(如反复点击、强制重启),以下方法论可帮助建立结构化应对流程:

步骤1:记录关键信息

- 完整截图或手动记录错误代码、触发时间、操作步骤。

- 示例:若提示“Error Code: 0x80070005”,需明确标注具体数值及上下文环境。

步骤2:基础排查

- 网络检查:确认Wi-Fi/移动数据连接稳定性。

- 权限验证:查看应用是否获取相机、存储等必要权限。

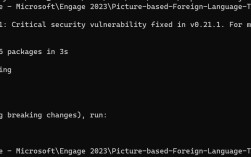

- 版本更新:对比当前软件版本与官方最新版本号。

步骤3:复用公共解决方案

- 将错误代码+关键词(如软件名称)组合搜索,筛选高可信度来源(官方文档、技术论坛认证回答)。

- 警惕非权威渠道的“偏方”操作(如随意修改注册表),避免引发次生问题。

步骤4:主动反馈

- 向开发者提交包含环境信息(设备型号、系统版本)的详细报告,而非仅描述“用不了”。

- 示例:错误发生前是否进行过系统升级?是否仅在特定功能模块复现?

三、长期预防:降低报错频率的实践策略

减少报错依赖的不仅是“事后修复”,更需建立主动预防意识:

1、保持环境一致性

- 避免频繁切换设备或网络环境执行敏感操作(如支付、数据同步)。

- 对关键业务系统,建议固定使用经过兼容性验证的浏览器版本。

2、养成数据备份习惯

- 在执行批量更新、固件升级前,手动备份重要数据至独立存储介质。

3、关注系统健康度

- 定期清理设备缓存、卸载冗余插件,避免资源占用冲突导致的隐性错误。

四、案例分析:从报错到问题闭环

场景1:网页加载时提示“安全证书已过期”

用户行为:忽略警告强制访问。

风险:可能遭遇中间人攻击,导致个人信息泄露。

正解:联系网站管理员更新SSL证书,或通过官方渠道确认网站状态。

场景2:移动应用频繁闪退

用户行为:反复重启应用直至暂时恢复。

风险:未保存的操作数据丢失,故障根源持续累积。

正解:检查设备存储空间是否充足,或尝试卸载后重新安装最新版本。

个人观点:报错是技术进步的“共生现象”

在数字化程度日益加深的今天,报错提示实质上反映了技术系统与用户需求之间的动态博弈,开发者需提升错误信息的“可解释性”,避免使用纯技术术语堆砌;用户也应逐步培养“报错素养”——不再将其视为纯粹的负面信号,而是作为优化使用习惯的参考依据。

每一次报错的妥善处理,都是对技术理解力与问题解决能力的双重提升,当我们将报错纳入日常使用的“常态认知框架”,便能以更从容的心态与技术世界共处。