深入解决 CentOS Telnet 连接乱码问题

作为服务器管理员或开发者,通过 Telnet 连接到 CentOS 服务器是常见操作,但你是否遇到过登录后命令行显示一堆乱码方块?原本清晰的信息变成无法识别的字符,不仅影响操作效率,更带来排查问题的困扰,这种乱码问题看似简单,实际涉及多个系统层面配置,本文将深入分析原因并提供有效解决方案,助你彻底摆脱乱码困扰。

乱码根源:字符编码的错位

Telnet 连接乱码的核心在于客户端与服务器端对字符编码的解读不一致,CentOS 系统默认使用 UTF-8 编码,这是一种广泛支持多语言的 Unicode 实现,而部分旧版 Windows Telnet 客户端或某些终端工具可能默认使用 GB2312、GBK 或 ISO-8859-1 等本地化编码,当客户端发送或接收的字符数据流编码与服务器端环境设定的编码不匹配时,就会产生我们看到的乱码现象。

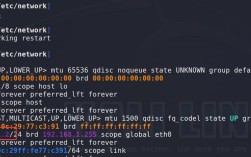

关键排查点:服务器环境变量 (locale)

CentOS 系统的字符环境主要由 locale 设置控制,这是解决乱码的首要检查点。

登录服务器检查: 即使 Telnet 乱码,尝试通过 SSH(通常编码更稳定)登录服务器,或在服务器本地终端执行命令:

locale

重点关注

LANG、LC_CTYPE的值,理想状态应类似:LANG=en_US.UTF-8 LC_CTYPE="en_US.UTF-8" ...如果输出包含

POSIX或C,或者类似zh_CN.GB18030(且你的客户端不是GB编码),很可能就是乱码根源。

临时修改环境 (测试用): 在 Telnet 会话中(或通过 SSH 设置后重连 Telnet 测试),可尝试临时指定编码:

export LANG=en_US.UTF-8 # 或者 zh_CN.UTF-8 export LC_ALL=en_US.UTF-8 # LC_ALL 优先级最高

执行此命令后,查看 Telnet 中的命令输出是否恢复正常,如果有效,说明永久修改

locale是解决方案。永久修改系统 locale:

- 编辑配置文件:

/etc/locale.conf - 包含(或修改为):

LANG="en_US.UTF-8"或对于中文环境:

LANG="zh_CN.UTF-8" - 保存文件后,需要重新登录(或 source 配置文件)才能使更改全局生效,重启服务器是最彻底的方式。

- 编辑配置文件:

客户端设置同样重要

服务器设置正确后,如果客户端配置不当,乱码问题依然存在。

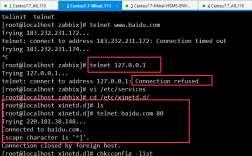

Windows Telnet 客户端:

- 在命令提示符 (

cmd.exe) 中启动 Telnet 前,设置代码页:chcp 65001 # 65001 对应 UTF-8 代码页 telnet your_server_ip

- 部分 Windows 版本自带的 Telnet 客户端对 UTF-8 支持不佳,考虑使用更现代的终端工具。

- 在命令提示符 (

选用支持良好的终端工具:

- PuTTY: 非常流行的选择,在连接前,进入

Connection -> Data设置项:- 将

Terminal-type string设置为xterm或linux。 - 在

Translation下拉菜单中,选择UTF-8。 - 在

Window -> Appearance中,选择支持中文的字体(如新宋体、NSimSun、SimSun-ExtB或Consolas等)。

- 将

- SecureCRT/Xshell/MobaXterm 等: 这些专业终端软件通常对编码支持更好,在其会话设置中明确查找

字符编码 (Character Encoding)或终端 (Terminal)相关选项,设置为UTF-8,同样需确认选用了合适的中文或等宽字体。

- PuTTY: 非常流行的选择,在连接前,进入

终端类型 (TERM) 的影响

TERM 环境变量告知系统当前终端具备的功能特性,有时设置错误也会导致显示异常。

- 在客户端工具设置中(如 PuTTY 的

Connection -> Data),将Terminal-type string设置为xterm(最常见且兼容性好)或linux。 - 在服务器端,可通过

echo $TERM查看当前值,如果连接后显示不正确,可在登录后手动设置:export TERM=xterm

特殊场景:文件内容本身编码问题

有时乱码集中在查看特定文件内容时出现(如中文日志文件),这提示文件本身的存储编码可能与终端环境不匹配。

- 使用

file命令尝试判断文件编码:file -i filename.log

(输出可能类似

filename.log: text/plain; charset=iso-8859-1) - 使用

iconv工具转换文件编码:iconv -f FROM_ENCODING -t UTF-8 filename.log > newfile.log # iconv -f GBK -t UTF-8 old.log > new_utf8.log

- 建议在服务器上统一使用 UTF-8 编码创建和编辑文件,减少此类问题。

诊断利器:locale -a

要确认系统是否安装了所需语言环境包(如 zh_CN.UTF-8),使用命令:

locale -a

查看可用语言环境列表,如果缺少中文 UTF-8 支持,需安装:

yum install glibc-common # 通常已包含基础包 # 或更精确地安装中文包 (CentOS 7) yum install kde-l10n-Chinese yum reinstall glibc-common # 生成 locale (CentOS 7) localedef -v -c -i zh_CN -f UTF-8 zh_CN.UTF-8 # CentOS 8 使用 localectl set-locale LANG=zh_CN.UTF-8

安装后再次运行 locale -a 确认。

一劳永逸:最佳实践

- 服务器端统一标准: 强烈建议将 CentOS 服务器的默认

LANG设置为en_US.UTF-8或zh_CN.UTF-8(根据实际需要),并在/etc/locale.conf中固化,这是最根本的解决之道。 - 客户端明智选择: 抛弃过时或编码支持差的客户端,选用 PuTTY、Xshell、SecureCRT、MobaXterm 等主流工具,并在其设置中明确指定使用 UTF-8 编码。

- 文件操作规范: 在服务器上编辑文件时,注意编辑器(如 vim)的编码设置,建议统一保存为 UTF-8,避免混合使用不同编码的文件。

- 考虑替代方案: 鉴于 Telnet 传输明文不安全,强烈推荐使用 SSH (Secure Shell) 替代 Telnet 进行远程管理,SSH 协议本身对编码处理通常更稳定可靠,且具备加密特性。

解决 CentOS Telnet 乱码的关键在于让服务器环境、客户端配置以及文件编码三者统一到 UTF-8 标准,看似琐碎的字符设置,实际是保障运维流畅性的基础,下次遇到满屏“天书”,不妨先检查 locale 和终端编码,这往往能快速定位问题所在,良好的编码习惯,能让服务器管理事半功倍。