进村前后如何高效剪辑视频

创作者来说,乡村题材的视频往往充满自然气息和人文温度,但如何将拍摄的素材转化为高质量的作品,剪辑是关键,以下从前期准备、拍摄技巧、后期处理三个维度,分享实用的剪辑思路,帮助提升视频的传播效果与用户黏性。

一、进村前:明确主题,规划拍摄脚本

剪辑的第一步从拍摄前就已开始,乡村题材涵盖范围广,可以是风景展示、民俗记录,也可以是人物故事,出发前需明确视频的核心主题,传统手工艺传承”或“古村落探秘”,并围绕主题设计拍摄脚本。

1、脚本结构清晰化

脚本需包含“开头引入—内容展开—情感升华”的框架,开头用航拍展示村落全景,中间穿插村民生活片段,结尾以访谈形式传递文化价值,明确的脚本能减少冗余素材,提高剪辑效率。

2、设备与参数预设

乡村场景光线变化大,建议携带便携补光灯;若拍摄动态场景(如集市、农作),将相机设置为60帧/秒以上,方便后期升格处理,提前统一拍摄设备的色彩模式(如LOG格式),避免后期调色不匹配。

二、拍摄中:注重细节,捕捉“高光片段”

素材质量直接影响剪辑效果,乡村场景的真实感需通过细节呈现,拍摄时需重点关注两类内容:

1、环境与人物结合

避免单纯拍摄空镜头,尝试将人物融入场景,拍摄老匠人制陶时,除了特写手部动作,可加入工作环境的全景,用环境烘托人物故事。

2、捕捉“情绪触发点”

乡村题材的优势在于情感共鸣,村民的笑容、孩童奔跑的瞬间、炊烟升起的画面,这类镜头能快速引发观众代入感,拍摄时可多采用“抓拍”而非摆拍,保留自然状态。

三、后期剪辑:节奏把控与氛围强化

剪辑阶段需解决两大问题:如何筛选素材,以及如何通过技术手段提升观感。

1、粗剪:提炼叙事主线

将素材按脚本分类后,优先保留三类内容:

关键画面:如村落标志性建筑、核心人物出场;

转折点:如从日常劳作切换到节日庆典;

情感镜头:如人物访谈中的真情流露。

删除重复或意义不明的片段,确保视频节奏紧凑。

2、精剪:技术增强感染力

音乐与音效:选择与主题匹配的背景音乐,如轻快的民乐或自然白噪音,避免直接使用热门歌曲,优先考虑无版权音乐平台资源,降低侵权风险。

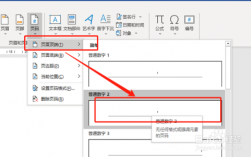

字幕与调色需添加字幕,字体建议选用楷体或宋体,确保易读性;调色以暖色调为主,适当增加对比度,突出乡村的质朴感。

转场设计:慎用炫酷特效,乡村视频更适合自然过渡,用黑场衔接日夜转换,或用遮挡物转场(如树叶晃动)实现场景切换。

视频发布前,需兼顾用户需求与平台规则:

1、标题与标签

需包含关键词,如“古村纪实”“乡村生活”,同时突出亮点,80岁老人守护百年老屋”,添加标签时,结合地域名称(如“云南村落”)与内容属性(如“非遗文化”),提高搜索曝光率。2、时长与互动设计

根据平台特性调整视频长度,短视频平台(如抖音)控制在3分钟内,重点呈现高潮片段;长视频平台(如B站)可保留10分钟以上,深入讲述故事,在视频中穿插提问(如“你还见过哪些传统手艺?”),引导用户评论互动。

五、个人经验:真实感比技术更重要

从事乡村题材创作三年,最深感触是:观众更在意内容是否“有温度”,曾有一期视频拍摄山区小学,因设备限制,画面并不精致,但孩子们朗读课文的原声、教室墙上的粉笔画等细节,让播放量突破百万。

剪辑时,不必过度追求特效包装,保留适当的现场杂音(如鸟鸣、风声),或人物的小失误(如老人害羞的笑场),反而能增强真实感,技术服务于内容,乡村视频的核心永远是“人”与“故事”。

若能将拍摄规划、细节捕捉、技术处理三者结合,乡村题材视频不仅能满足平台流量规则,更能以情感价值留住观众,最后提醒:素材备份务必做好,我曾因存储卡损坏丢失过珍贵片段,这是比剪辑失误更遗憾的事。