掌握Ping命令

网络连接问题是日常使用电脑或管理网站时最常见的困扰之一,无论是网页加载缓慢、视频通话卡顿,还是服务器突然无法访问,快速定位问题根源至关重要,而Ping命令作为最基础却高效的工具,能帮助用户快速判断网络是否通畅,本文将从实际应用角度出发,详解Ping的使用方法、结果解读技巧以及常见误区。

一、Ping是什么?为什么需要它?

Ping是一种用于测试设备之间网络连通性的工具,通过向目标IP地址发送数据包并测量响应时间,判断网络路径是否畅通,它的名字来源于声呐技术——就像潜艇通过声波探测周围物体一样,Ping通过数据包“探测”目标设备的存在。

对于普通用户,Ping能帮助:

- 确认家庭路由器是否正常工作

- 排查游戏延迟高的原因

- 判断网站服务器是否在线

对于网站管理者,Ping则是:

- 监控服务器可用性的基础手段

- 定位DNS解析故障的辅助工具

- 评估网络服务商稳定性的参考依据

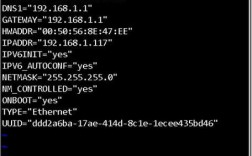

二、快速上手:不同系统的Ping操作

Windows系统

1、按下Win + R,输入cmd打开命令提示符

2、输入命令:ping 目标IP或域名

(ping 192.168.1.1 或ping baidu.com)

3、默认发送4次数据包,按Ctrl + C可提前终止

macOS/Linux系统

1、打开终端(Terminal)

2、输入相同命令格式:ping 目标地址

3、持续发送数据包直到手动停止(按Control + C)

高级参数示例

-t(Windows)或-i(macOS/Linux):持续Ping

-n 10:指定发送次数(例:发送10次)

-l 1000:设置数据包大小(单位:字节)

**三、读懂Ping结果的关键指标

执行ping baidu.com可能得到如下反馈:

- 正在 Ping baidu.com [39.156.66.10] 具有 32 字节的数据:

- 来自 39.156.66.10 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=52

- ...

- 数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失)

- 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

- 最短 = 36ms,最长 = 42ms,平均 = 39ms

重点解析:

1、时间(Time):数据包往返耗时,正常范围通常<100ms

- <50ms:优秀

- 50-100ms:良好

- >200ms:可能影响实时应用(如视频会议)

2、TTL(Time to Live)

数据包经过的最大路由器跳数,初始值由操作系统决定(Windows默认128,Linux默认64),每经过一个路由器减1,通过TTL值可粗略判断目标系统类型。

3、丢包率(Packet Loss)

持续丢包可能表明:

- 本地网络设备故障

- 运营商线路不稳定

- 目标服务器过载

**四、典型问题排查场景

场景1:无法访问某网站

- Ping该网站域名

- 若IP解析失败 → 检查DNS设置

- 若IP可解析但无响应 → 联系服务器管理员

场景2:家庭网络频繁断线

- 持续Ping路由器IP(如192.168.1.1)

- 出现丢包 → 尝试重启路由器或更换网线

- 响应稳定 → 问题可能出在宽带线路

场景3:远程服务器响应慢

- 对比Ping同一服务器的不同节点

- 国内节点延迟正常,海外节点延迟高 → 考虑CDN加速

- 所有节点均延迟高 → 检查服务器负载

**五、避开常见使用误区

1、盲目信任Ping结果

- 某些防火墙会禁止ICMP协议(Ping使用的协议),导致显示“请求超时”但实际服务正常

- 解决方案:同时测试具体服务端口(如HTTP的80端口)

2、忽视路由路径变化

- 不同时间Ping同一地址可能走不同网络路径,建议多次测试取平均值

3、过度依赖图形化工具

- 第三方网络检测工具本质仍是封装Ping命令,掌握命令行操作更利于精准诊断

**个人观点:从被动排查到主动预防

长期管理网站的经验表明,Ping不仅是故障排查工具,更能转化为预防性维护手段,建议服务器管理员:

- 定期记录关键节点的Ping数据,建立基准参考值

- 设置自动化监控(如每小时Ping一次核心服务器)

- 异常时结合tracert(路由追踪)命令分析问题节点

普通用户则可通过Ping快速区分“本地网络问题”与“远程服务故障”,避免被客服话术误导,当发现网络异常时,提供具体的Ping测试结果给维修人员,往往能大幅缩短问题解决时间。

延伸思考

网络诊断如同医生问诊,Ping相当于“听诊器”级别的工具,它虽不能解决所有问题,却是建立系统性排查思路的起点,掌握其原理与应用逻辑,既能提升个人技术素养,也能在关键时刻成为高效沟通的桥梁。