直面4212报错:问题解析与高效解决方案

无论是开发者还是普通用户,遇到系统提示的报错代码时,难免会感到困惑,而“4212报错”作为一种常见的系统或应用错误,频繁出现在数据库操作、网络连接或软件运行过程中,本文将从问题根源、排查方法、解决步骤及预防措施展开,帮助用户快速定位并解决问题,同时提升对系统维护的认知。

一、4212报错的核心原因

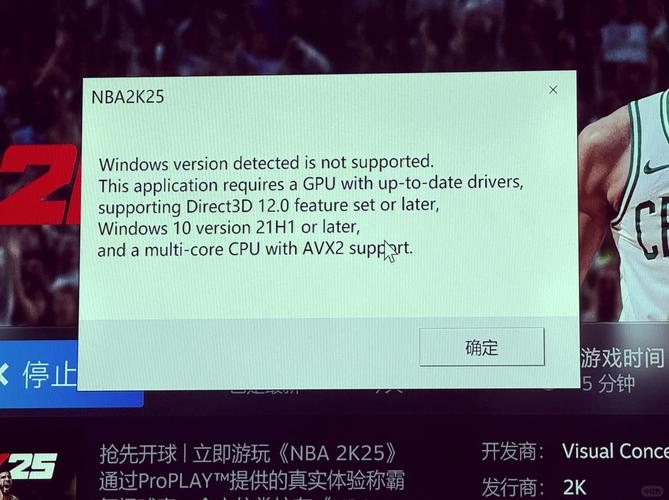

4212报错并非单一场景下的固定问题,其触发条件可能因环境不同而有所差异,根据实际案例和技术文档分析,以下为几种常见诱因:

1、数据库连接异常

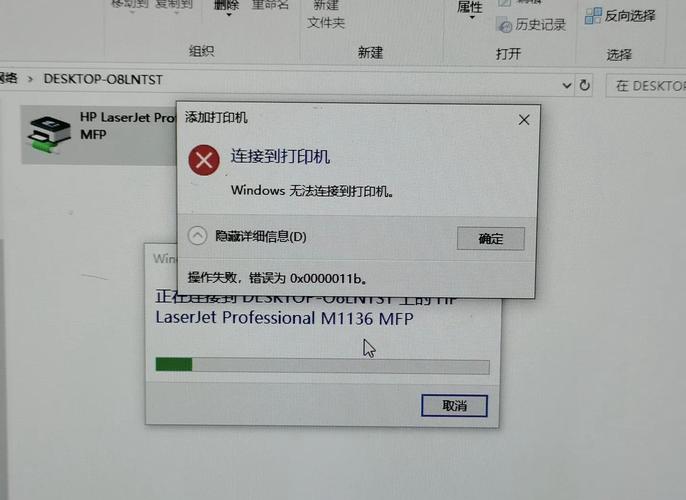

当应用程序尝试与数据库建立连接时,若出现权限不足、连接池耗尽或网络波动,可能直接触发4212报错,MySQL或SQL Server的配置错误可能导致连接超时或拒绝。

2、资源占用超限

服务器内存、CPU或磁盘空间不足时,系统无法正常处理请求,可能返回4212代码,尤其在运行高并发任务或大型数据处理时,此类问题更为突出。

3、第三方服务依赖故障

若应用依赖外部API、云服务或插件,这些服务的响应延迟或中断也会间接导致4212报错,支付接口调用失败可能引发连锁反应。

4、代码逻辑缺陷

程序中的循环错误、内存泄漏或未处理的异常,可能使系统进入不可控状态,最终以4212代码终止进程。

二、四步定位与修复4212报错

步骤1:检查日志与报错上下文

系统日志是定位问题的第一手资料,通过查看应用日志、服务器日志或数据库日志,可明确报错发生的具体模块和时间点。

- 数据库日志可能显示“连接失败:用户权限不足”;

- 应用日志可能记录“线程池已满,无法分配资源”。

操作建议:

- 使用grep或日志分析工具过滤关键词“4212”;

- 确认报错前后的操作记录,还原触发场景。

步骤2:验证资源配置与依赖项

资源不足或配置错误是4212报错的高发因素,需重点检查:

服务器资源:通过top、htop或任务管理器查看CPU、内存使用率;

数据库配置:核对最大连接数(如MySQL的max_connections参数)、超时时间;

网络状态:使用ping、traceroute或telnet测试端口连通性。

典型修复方案:

- 扩容服务器资源或优化代码以减少内存占用;

- 调整数据库配置,增加连接池容量;

- 修复防火墙规则或网络路由问题。

步骤3:排查第三方服务稳定性

若应用依赖外部服务,需确认其可用性:

- 调用API时是否返回错误状态码(如5xx错误);

- 检查云服务商的控制台,查看服务状态公告;

- 临时切换备用服务(如备用支付通道)验证问题是否解决。

临时应对策略:

- 增加重试机制,避免因短暂故障导致业务中断;

- 设置熔断机制,在第三方服务不可用时自动降级。

步骤4:代码层深度审查与测试

对于频繁出现的4212报错,需回归代码本身:

- 检查是否存在未关闭的数据库连接或文件句柄;

- 使用性能分析工具(如VisualVM、Py-Spy)定位内存泄漏;

- 单元测试中模拟高负载场景,复现问题并修复。

开发规范建议:

- 采用连接池管理数据库资源;

- 添加异常捕获与重试逻辑,避免进程崩溃。

三、预防4212报错的长期策略

1、建立监控告警体系

部署Prometheus、Zabbix等工具,实时监控服务器资源、数据库连接数及API响应时间,设置阈值告警,提前发现潜在风险。

2、定期压力测试

通过JMeter、LoadRunner模拟高并发场景,评估系统承载能力,优化瓶颈模块。

3、代码审查与自动化测试

将静态代码分析(如SonarQube)与CI/CD流程结合,确保代码质量;针对核心功能编写自动化测试用例。

4、文档化与团队培训

记录历史报错案例及解决方案,形成内部知识库;定期培训开发团队,提升问题响应效率。

个人观点

4212报错的复杂性在于其诱因的多样性,但解决思路始终围绕“精准定位”与“系统性优化”,作为技术从业者,需养成主动分析日志的习惯,同时将稳定性建设纳入日常开发流程,短期修复可以解决问题,但长期预防才能真正降低故障率,面对报错,保持冷静、逐层拆解,方能从被动救火转向主动防御。