如何系统化传授视频剪辑技能

教人学习视频剪辑,既需要清晰的逻辑框架,也要兼顾学员的实际操作体验,许多人误以为“教剪辑”等同于展示软件功能,但真正的教学核心在于帮助学员建立创作思维与解决问题的能力,以下是基于多年教学经验总结的方法论,适合新手导师快速掌握教学要点。

一、明确教学目标的优先级

学员水平不同,教学重点需差异化设计。

1、针对零基础群体:前30%的课程应聚焦“完整产出第一个作品”,例如用手机剪辑软件完成15秒短视频,包含基础裁剪、转场、字幕功能实操,关键不是追求复杂效果,而是建立“导入素材-处理-导出”的完整流程认知。

2、进阶学员:重点讲解“叙事节奏把控”,可引入电影预告片拆解练习,要求学员用同一素材剪出悬疑版与喜剧版,体会剪辑顺序对情绪传递的影响。

工具选择上,建议初期使用剪映/CapCut等移动端工具降低门槛,后期过渡到Premiere/Final Cut Pro时,学员已有基本时间轴概念,能更快适应专业界面。

二、建立可视化学习路径

将抽象概念转化为具体指标,避免学员陷入“好像什么都学,又什么都没学会”的困境,推荐使用三级能力评估体系:

基础操作层:快捷键使用效率、素材管理规范

技术应用层:多机位同步、关键帧动画、色彩校正实操

创作表达层:转场逻辑与情感匹配度、声画同步精准性

每周设置明确的里程碑任务,例如第一周要求导出三种不同格式的视频文件,第二周完成带动态字幕的访谈片段剪辑,每个阶段提供量化的反馈表,标注“已完成/待优化”的具体项。

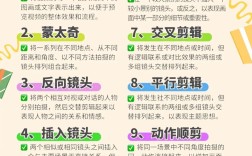

三、培养结构化剪辑思维

80%的学员卡点不在技术,而在缺乏系统性工作流,教学中要反复强化四个核心环节:

1、预剪辑准备

- 素材分类标记法(按场景/人物/时间建立素材库)

- 脚本分镜与剪辑时间预估(1分钟成片约需3小时粗剪)

2、粗剪阶段重点

- 用不同颜色标记原始片段(对话/空镜/B-Roll)

- 先保内容完整性,再优化节奏

3、精修阶段的取舍原则

- 每个转场效果必须有明确目的(情绪转换/时间跳跃)

- 音频波形对齐视觉高潮点(误差控制在3帧内)

4、复盘方法论

- 导出前后对比检查清单(分辨率、声道数、字幕安全区)

- 建立个人错误案例库(常见如帧速率不匹配、关键帧冗余)

四、解决典型认知误区

1、“特效越多越好”:用同一段旅行素材做AB测试,A版本添加10种转场特效,B版本仅用硬切但精准卡点音乐节奏,让学员直观感受克制表达的力量。

2、“必须用高端设备”:展示手机剪辑获奖作品案例,强调构思比硬件更重要。

3、“剪辑可以补救拍摄缺陷”:设置“修复挑战”,给学员故意拍虚焦/曝光的素材,让其尝试用后期挽救,理解前期拍摄的重要性。

五、构建持续进步机制

1、建立“21天剪辑打卡”计划,要求每天处理1分钟素材(哪怕只是调整字幕位置),培养肌肉记忆。

2、推荐分析型观影习惯:观看影视作品时,用分屏记录每个镜头的时长、衔接方式、声效介入点。

3、定期举办命题创作赛,用10个镜头讲述失而复得的故事”,限定只能使用3种剪辑手法。

教学过程中要警惕“填鸭式”软件教学,曾有位学员在系统学习故事板规划后,用入门级软件做出的作品斩获企业宣传片招标,这印证了思维训练比工具熟练度更重要,视频剪辑本质是信息重组艺术,导师的价值在于帮学员找到个人表达与技术实现的最佳平衡点。