匿名互动背后的逻辑

在小红书这样的社交平台上,用户常常希望通过匿名评论表达真实想法,同时保护个人隐私,无论是为了参与敏感话题讨论,还是避免被熟人识别,匿名功能都成为许多用户的需求,小红书的官方设计并未直接提供“匿名评论”选项,如何在符合平台规则的前提下实现这一操作?以下内容将详细解析可行的方法与注意事项。

**一、为何用户需要匿名评论?

匿名评论的需求主要源于两点:隐私保护与自由表达。

1、隐私保护:用户不希望个人主页或身份信息因评论内容被关联,尤其是涉及争议性话题时。

2、自由表达:部分观点可能涉及主观评价或批评,匿名能减少社交压力,让用户更坦诚地参与讨论。

需要注意的是,小红书作为强调真实分享的社区,鼓励用户以公开身份互动,但平台规则并未禁止通过合理方式隐藏个人信息。

**二、现有可行方法解析

用户可通过以下两种方式间接实现“类匿名”评论:

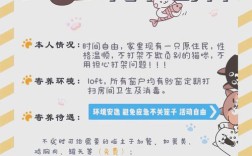

方法1:使用未关联个人信息的账号

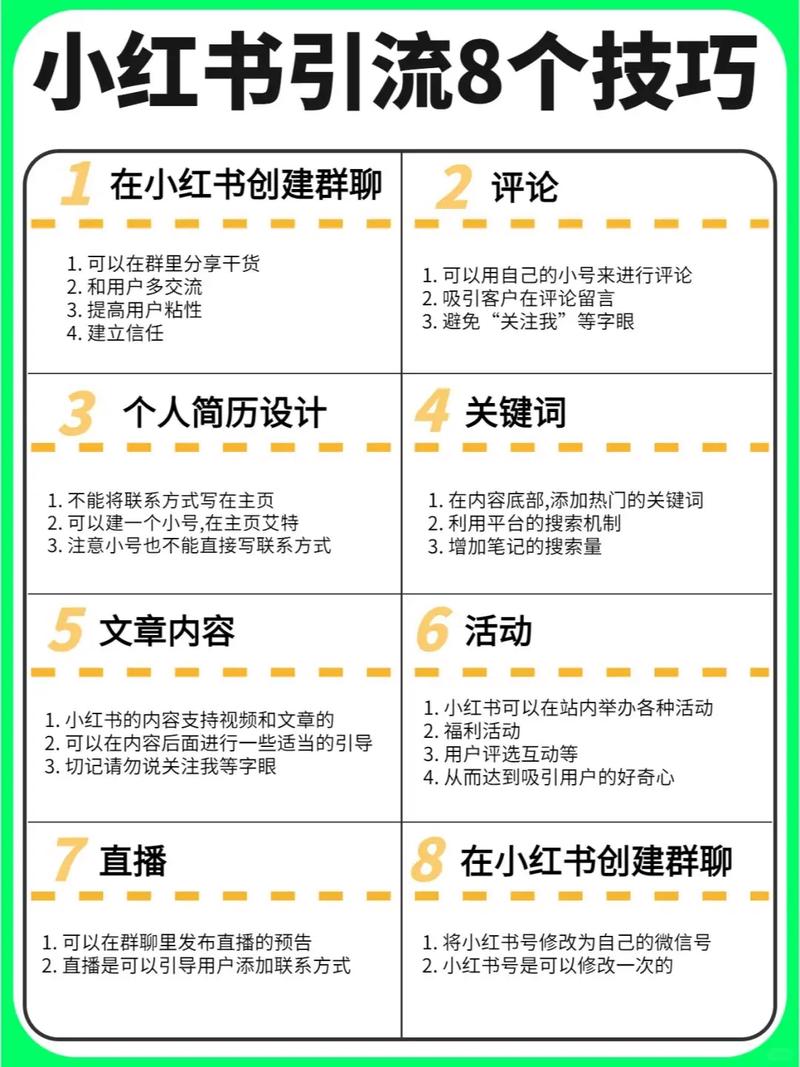

注册新账号:通过新的手机号或第三方账号(如微信小号)注册小红书,不填写任何个人资料(如头像、昵称、简介)。

操作要点:

- 避免使用真实姓名或与主账号相似的昵称;

- 关闭“允许通过通讯录找到我”功能(路径:设置→隐私设置);

- 不发布任何笔记,仅用于评论互动。

优点:完全隔离主账号信息,隐私性高。

局限:需要额外管理多个账号,操作稍显繁琐。

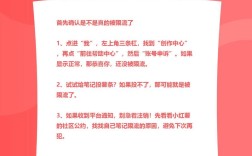

**方法2:通过私密互动降低曝光

限制评论可见范围:在评论后,主动删除自己主页的评论记录(路径:个人主页→互动→评论→删除)。

操作要点:

- 评论内容仍会保留在原笔记下方,但他人无法通过你的主页追溯评论历史;

- 避免在评论中提及个人经历或可识别信息。

优点:无需切换账号,适合临时性匿名需求。

局限:若评论引发其他用户回复或点赞,仍可能被部分追踪。

**三、关键风险与注意事项

匿名评论并非完全“隐形”,需严格遵守平台规则,避免以下行为:

1、风险:匿名不代表免责,攻击性、虚假信息或广告内容仍会被平台处理,严重者可能导致封号。

2、技术漏洞风险:部分第三方工具声称可强制匿名,但可能窃取账号信息或触发平台风控机制。

3、社交关联风险:若小号与主账号使用同一设备登录,或IP地址重合,仍存在被识别的可能性。

**四、常见问题答疑

Q:删除评论后,对方还能看到吗?

A:删除后,评论会从原笔记下方消失,但若其他用户已截图或回复,信息可能被保留。

Q:能否通过关闭“地理位置”实现匿名?

A:关闭地理位置仅隐藏位置标签,与账号身份无关。

Q:平台会记录匿名评论的账号信息吗?

A:根据小红书隐私政策,所有操作均会留存日志,但仅在法律要求或处理违规时调用。

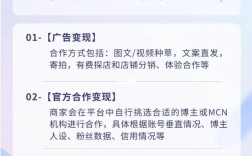

**五、对匿名功能的看法与建议

匿名互动是一把双刃剑,它既能保护用户隐私,也可能滋生不友善言论,对于普通用户而言,若需短期匿名,建议优先选择“小号评论”结合信息隐藏策略,并确保内容符合社区规范,平台方若未来推出官方匿名功能,需在隐私保护与内容监管间找到平衡点,例如设置“一次性匿名”或“审核后匿名”机制。

作为用户,合理使用现有工具,同时保持对社区环境的尊重,才是长期可持续的解决方案。